私たちが健康を維持する上で

《骨の健康》は非常に重要です。

特に女性にとって

《骨粗しょう症問題》は

無視できない問題です。

近年、

40代50代と

若い方の”骨粗しょう症”が多いようです。

骨粗しょう症と言っても

骨が痛くなるわけでもないので

放置している方も多いようです。

しかし必ず進行する病気です。

突如骨粗しょう症を発症しません

20年、30年前の栄養状態が

大きく関係していますので

骨粗しょう症予防に

早い段階から

取り組むことが望ましいです。

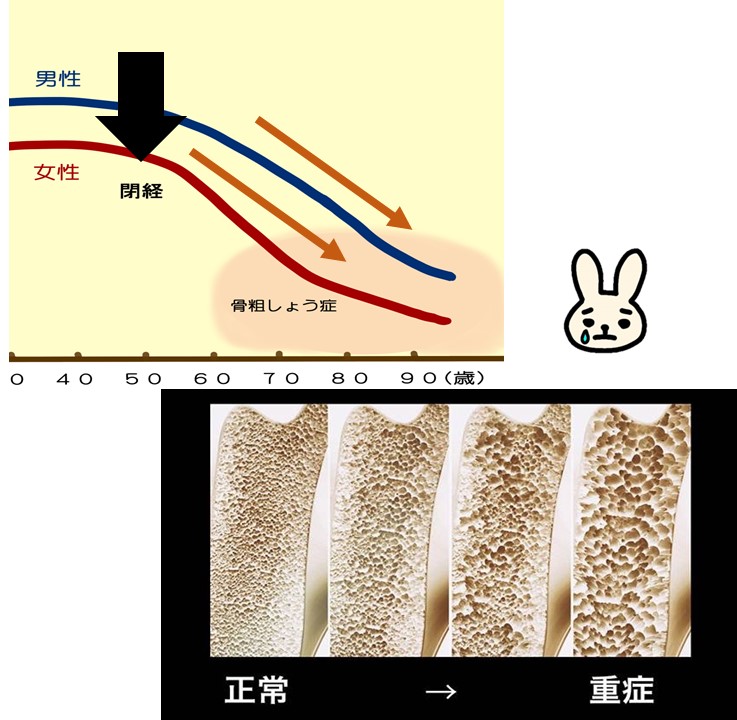

⇓⇓⇓⇓閉経後から急降下💦

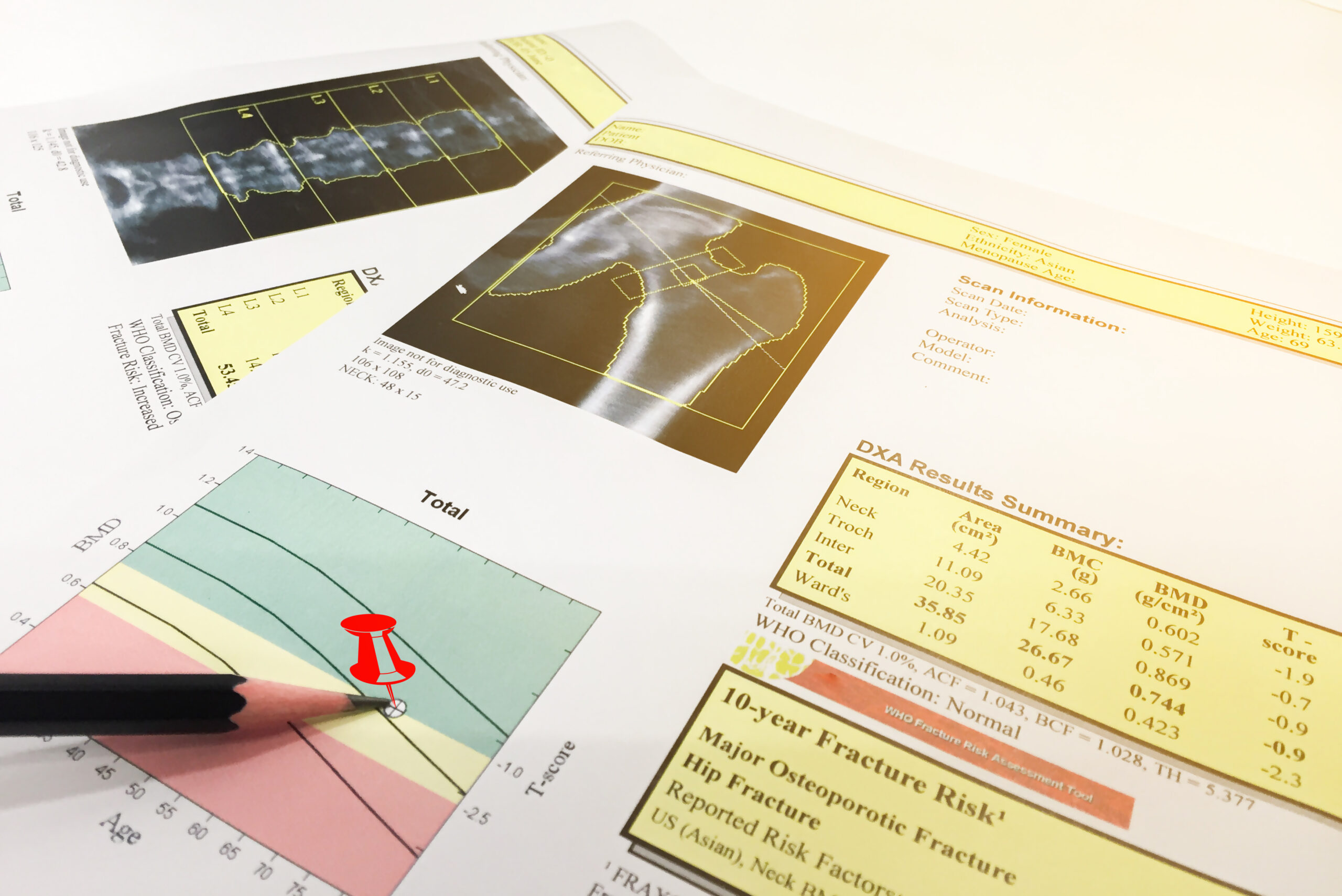

骨粗しょう症になると

骨の密度と強度が低下し、

骨折のリスクが高まります。

骨の健康を維持し

骨折のリスクを軽減する為には、

適切な栄養を摂取し

骨の新陳代謝を正す必要があります。

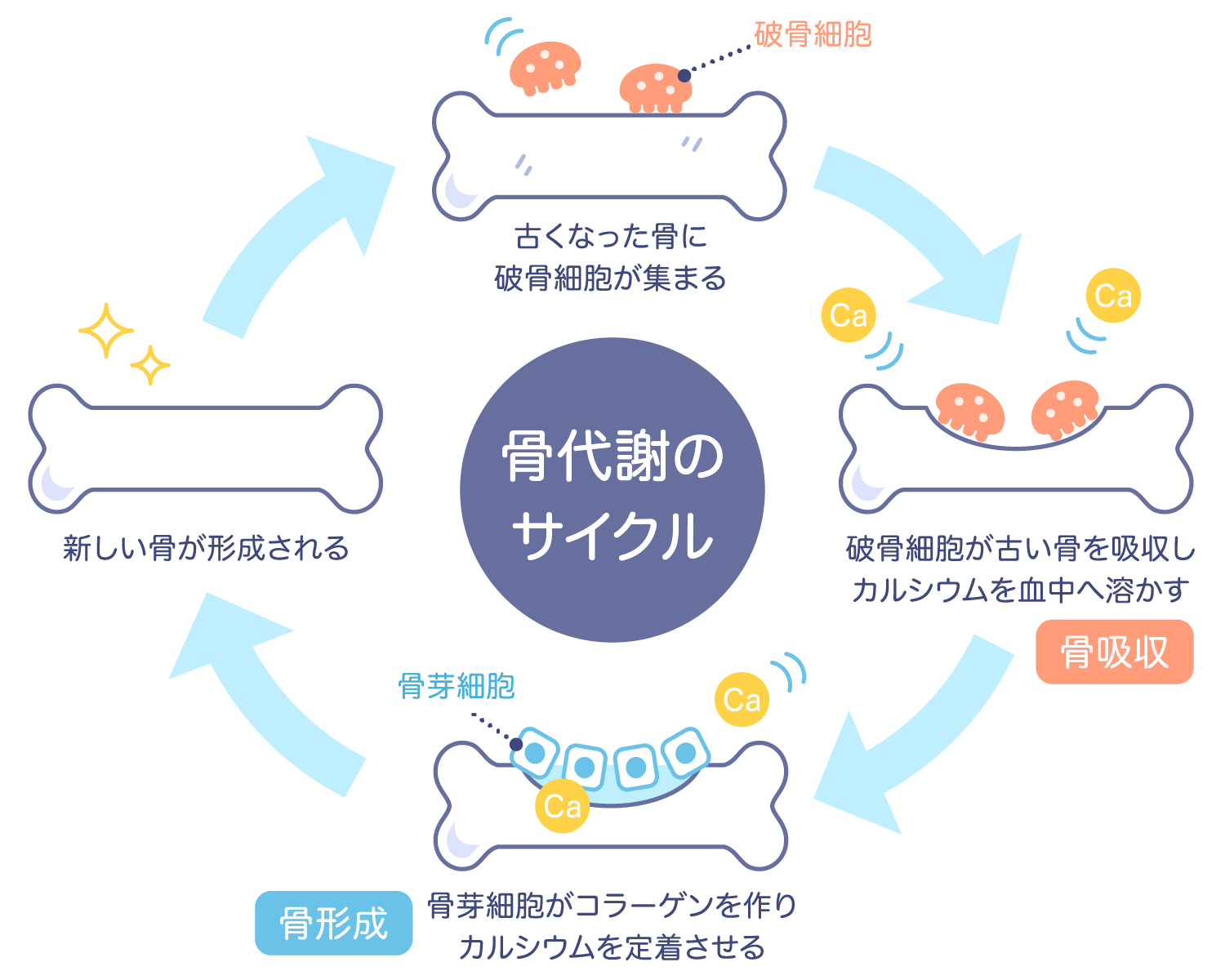

骨も肌や髪と同じように

新陳代謝(同化と異化)を

繰り返します。

【同化は骨の形成】

【異化は古い骨を破壊】

作って壊してのバランスが崩れると、

骨を作るスピードが落ちて

骨がスカスカともろくなり

骨折しやすくなります。

特に閉経後で

エストロゲンが減少すると

破壊する働きが進み、

作る働きが落ちていきます。

その結果骨粗しょう症が進行します。

女性ホルモンの問題以外は、

◇加齢

◇栄養不足

・ビタミンD不足

・カルシウム不足

・タンパク質不足

◇運動不足

◇ステロイドの副作用

◇疾患

なども骨粗しょう症を

引き起こす可能性があります。

あ、男性も他人事じゃないですよ。

骨の強化に必要となる

ビタミンDが欠乏、不足しています。

転倒した時に骨折…

充分ありえますので

食生活に注意してください。

骨粗しょう症の恐ろしい点は

骨密度・骨質が減少し、

気づけば軽石みたいな

スカスカでもろくて簡単に折れる骨に

気づかない間になっている事。

折れた箇所によっては

寝たきりになる事もあります。

寝たきり

⇒認知症進行のリスクも高くなります。

健康な骨を維持する取り組みは

5年、10年先の健康状態を

大きく左右するので

しっかり取り組んでください。

食事で摂取を控える食べ物として

・リンが多く含まれる加工食品

・カフェイン

・糖の高い甘い食べ物

(小麦、お菓子や果物など)

これらの摂取は控えるように

注意してください。

確実に骨が弱くなります。

そして摂取すべき栄養素は

以下の通りです。

しっかり補って下さい。

◆健康な骨に必要な栄養素

・カルシウム

・タンパク質

・ビタミンD

・ビタミンK

・ビタミンC

・鉄

〇カルシウム

骨の主成分で骨の新陳代謝に不可欠です。

※マグネシウム不足に注意する

〇タンパク質

骨の約80%を構成するコラーゲンの主要成分

骨の強度を維持します。

骨密度に注目されがちですが、

骨質も大変重要になります。

この骨質にはタンパク質が欠かせません。

タンパク質摂取量は、

体重1キロに対し1グラムの割合

年齢性別関係なく

1日に約50〜60gのタンパク質を

最低摂取することも推奨されています。

肉、魚、大豆製品、卵など

タンパク質が豊富な食材を

毎食召し上がる。

食事1回分や間食に

プロテインを活用すると効率的です。

タンパク質を摂りたいけど

食事だけで不十分な場合は

プロテインの利用を検討下さい。

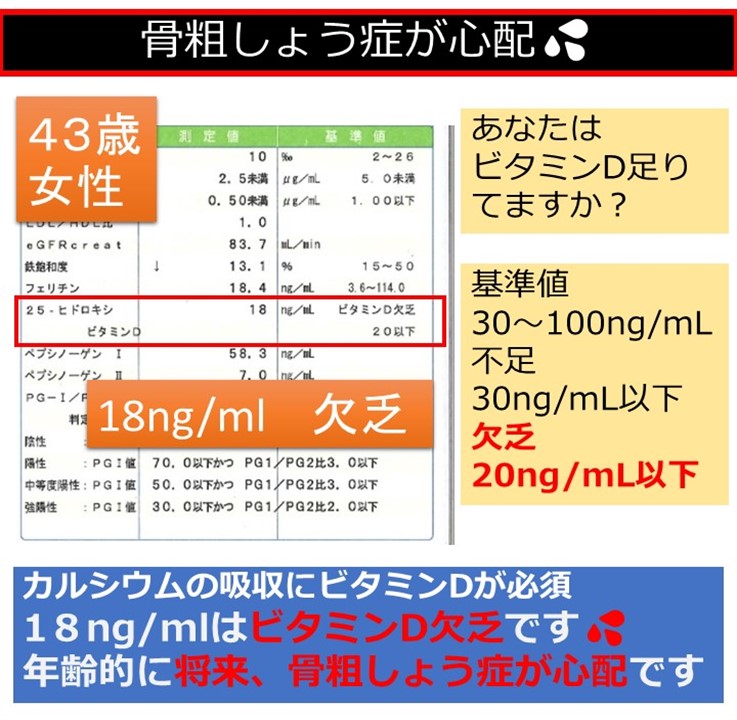

〇ビタミンD

カルシウムの吸収を助け、

骨を丈夫にする栄養素です

☝

重要!

紫外線を浴びると

体内でビタミンDが活性化されると

言われていますが。

血液検査では

多くの方がビタミンD不足、欠乏です。

足りてないじゃないの??

43歳…まだ大丈夫と言われていた女性…

未病血液検査結果では、

ビタミンD欠乏・不足の方が

約8割を占めています。

食事でも補えますが、

サプリメントで補うことも出来ます。

骨折予防として

摂取するお客様も増えています。

※脂溶性ビタミンなので摂取量に注意下さい

また免疫調整の働きがあり

コロナパンデミックから

注目されている栄養素です。

もちろん佐々木はずっと飲んでいます。

※あなたはビタミンD足りてる??

当オフィスの未病血液検査では

ビタミンDの不足を確認できます。

〇ビタミンK

骨形成をサポートし、

カルシウム沈着を促進します。

納豆や緑の濃い葉物野菜に多く含まれています。

〇ビタミンCと鉄

コラーゲン合成に欠かせません。

鉄の需要が高まる妊婦は

鉄と鉄の吸収を上げるビタミンCの

同時摂取が求められます。

鉄分は赤血球の形成に必要で、

ビタミンCはコラーゲンの生成を

助けます。

長期的なストレスにさらされると

慢性的酸化により

ビタミンCが大量に消費されます。

抗酸化栄養のビタミンCも

摂取下さい。

お伝えした

これらの栄養素を日常的に

バランス良く摂取することで、

将来的な骨の問題を予防し

(骨粗しょう症)丈夫な骨を維持することができます。

妊婦や閉経後の女性は特に、

ビタミンD、タンパク質不足に注意し、

バランスの取れた栄養摂取を心がけてください

骨の健康を守るために、

今日からできることを始めましょう。

最後まで読んで頂き有難うございました。