慢性的に症状を訴えられる方の食事内容をお聞きすると、“パン好き・麺好き・スイーツ好きな方が多いです。そして、血液検査データを拝見すると…血糖値や肝機能の項目が気になる場合があります。

今回は疲れや不調の原因となる“血糖値”に関係する話しします。

例えば、以下のような症状はありませんか?

▼慢性的に疲れを感じる

▼昼食後は強い睡魔に襲われる

▼集中力が低下し、パフォーマンスが落ちる

▼甘いものを食べた後にしんどくなる

これらは睡眠不足やストレスによる自律神経の乱れで起こる場合があります。しかし、食生活や食習慣を詳しく聞くと、共通した問題が見られることが多いのです。

それは『糖質中心の食生活』『甘い物を食べすぎる』など過剰な糖質摂取です。

タンパク質【少】<糖質【大】の糖質過多の食生活では、重要な栄養素であるタンパク質が不足しがちです。しかし、私たちの体は糖質ではなく、タンパク質を材料に作られています。

例えば体重60㎏の場合の構成比率は以下の通りです

◆水分:62.6%

◆タンパク質16.4%

◆脂質15.3%

◆ミネラル5.7%

◆糖質1%未満

水分を除くと、タンパク質と脂質が主な構成要素であり、糖質は1%未満です。しかし、現代の食事内容というと…糖質過多でタンパク質不足となっているケースが多いです。

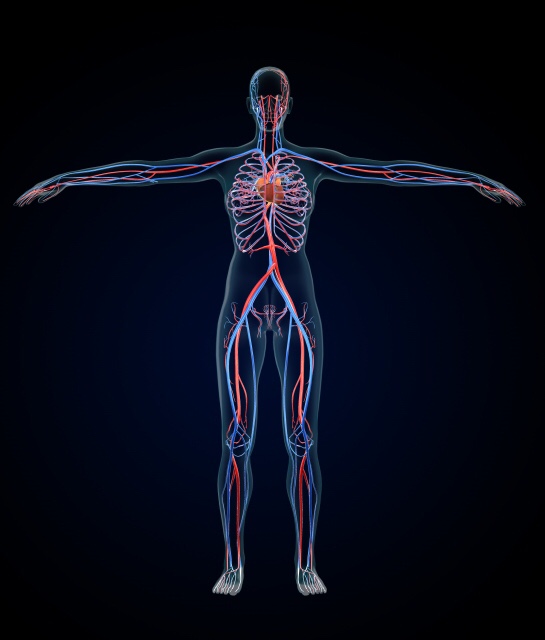

タンパク質は、筋肉、血液、血管、臓器、皮膚などの修復に必要不可欠な栄養素です。

そのため、タンパク質不足やビタミン・ミネラルなどの慢性的な不足が症状の改善や軽減(傷が治りにくくなる)に

深く関係してくると感じています。

例えば、痛みやカラダの不調に関係する“炎症”。発熱・発赤・張れ・痛みといった症状は、菌やウイルスが体内に侵入し免疫反応によって発生するものです。

炎症反応は病気や症状と結び付けやすいものですが、腰痛、首の痛み、背中の痛み、打撲・捻挫、虫刺されなども炎症の共通症状です。

目に見える炎症なら早期対処が可能ですが、体内で起きる炎症には気づかない場合もあります。

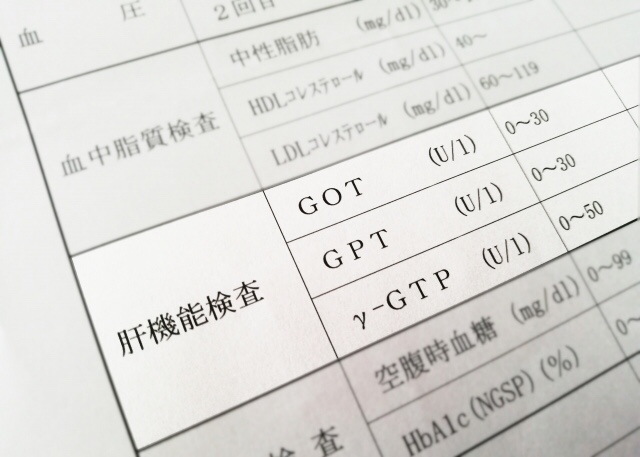

血液検査結果表を確認し、炎症を早期発見し改善する取り組みが必要です。炎症が慢性化するとインスリンの作用が低下し、結果的に糖尿病へと進行する恐れがあります。

また炎症は活性酸素を大量に発生させ、長期的にわたり体に悪影響を及ぼします。

魔性炎症が続くことで肥満、糖尿病、ガン、うつ病、関節炎、動脈硬化疾患、多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病、肝硬変、脂肪肝など重篤な病気を引き起こす要因になります。

この【炎症】に多大な影響を与えるものが《糖》です。

糖は必須栄養の一つですが、現代人は過剰に摂取する傾向があり、それが問題なのです。

糖を摂り過ぎることで血糖値が上昇し、炎症を引き起こします。さらに、余分な党派タンパク質と結びつき糖化反応を経て「終末糖化産物: AGEs」と形を変えます。

この「AGEs」は、美容や健康において様々な問題を引き起こします。

例えば「肌の老化」や「動脈硬化」

そして

▼動脈硬化のリスクは2~3倍

▼白内障のリスクは5倍

▼認知症のリスクは2倍

▼骨折のリスクは2倍

とリスクが高くなります(怖)

特に糖尿病が判明している方は糖の制限が必要です。しかし、私が危惧しているのは“糖尿病予備軍”です。

予備軍だから大丈夫と認識している方が多い。

糖尿病予備軍を確認する項目は『HbA1c』です。血糖値よりも注視される項目です。

・HbA1c「5.0~5.5」:正常値

・HbA1c「5.6~」:糖尿病予備群

HbA1cが高いということは糖化=老化が進行している証拠です。特に炭水化物や甘い物を頻繁に食べる方はHbA1c値を確認し、食生活を見直す必要があります。

年々代謝が低下する中で、血糖値が高めの方や糖質を多く召し上がる方、HbA1c5.5以上の予備群の方は、食生活を見直す必要があります。

ちなみに一般的な健康診断では「HbA1c」が項目に含まれてない場合がありますが、未病血液検査では75項目に含まれています。

日常的にパン、麺類、白米、砂糖など精製された糖質を摂取すると高血糖状態が続き炎症を助長します。そのため糖質を制限し、タンパク質摂取量を増やすことが重要です。これによりビタミンやミネラルが効率的に働き代謝が改善されます。

それが習慣化することで体の不調や痛みがうんと軽減されるはずです。この方法は多くの方々が実際に効果を感じています。

私(ささき)もTLBCオフィスのお客様も体験しています。

「糖質の過剰摂取」「糖尿病予備軍」

ご自身、ご家族のデータでHbA1cをご確認下さい

「5.5~」は糖尿病予備群なので対策に取り組まれて下さい。

本日も

最後まで読んで頂き有難う御座いました。