「最近疲れやすい」「眠りが浅い」「肩こりや頭痛が続く」――

こうした体調不良は、単なる一時的な不調ではなく、体からのサインかもしれません。その背景には、『栄養の不足』と『自律神経の乱れ』が密接に関わっています。

◇食事は私たちの体や心を作る基盤

私たちの体は、日々の食事から得られる栄養でつくられています。

タンパク質は筋肉や血液、ホルモンの材料となり、ビタミンやミネラルは神経や免疫の働きを助けます。

しかし、疲労や不調によるストレスで、糖質中心の偏った食事や不規則な生活習慣が続くと、必要な栄養が不足し、体の修復力や回復力が弱まります。

例えば

鉄分が不足すると疲れやすくなる

ビタミンB群が足りないと神経の働きが鈍くなる

カルシウムやマグネシウムが不足すると筋肉の緊張が取れない

その結果、慢性的な肩こりや頭痛などの不調につながることもあります。つまり、食生活の乱れにより栄養が欠けると不調が表れやすくなります。

無意識に食べているものが毎日の体調を大きく左右するので、食事はとても大切なんです。

◇自律神経が心身のバランスを整える

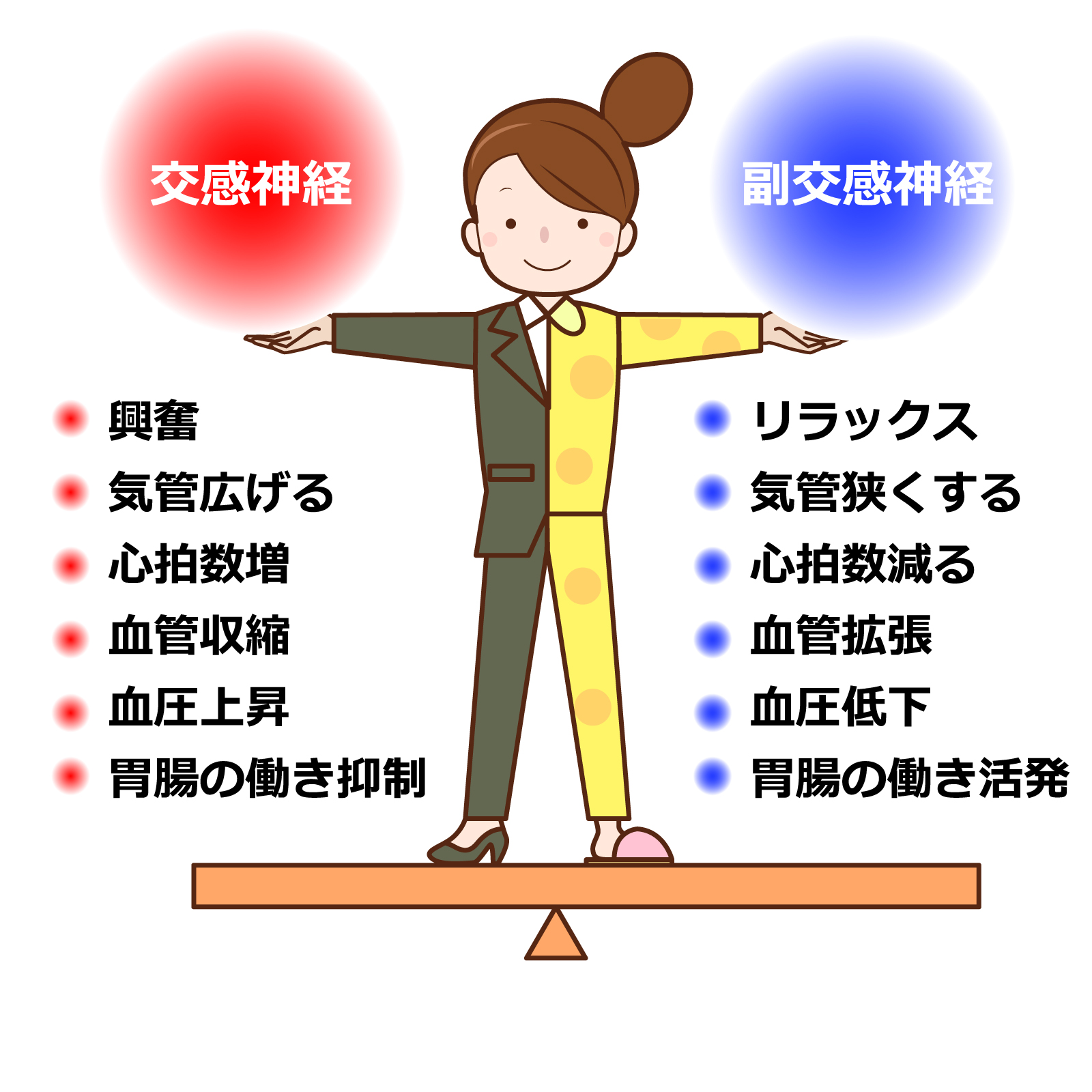

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」のバランスで成り立っています。交感神経は活動の状態、副交感神経は休息の状態、この2つの神経が切り替わることで心と体の調子が保たれます。

しかし、ストレスや生活リズムの乱れが続くと、交感神経が優位になりやすく、緊張状態が長引きます。その結果、疲労感や不眠、消化不良などの不調が起こりやすくなります。反対に副交感神経がうまく働けくと、消化や睡眠がスムーズになり、体の回復が促されます。

◇相互に影響し合う『栄養と自律神経』

栄養が不足すると自律神経の働きが乱れ、自律神経が乱れると消化吸収が妨げられる。

例えば、ストレスで胃腸の働きが落ちていると、消化吸収が悪い状況なので栄養を摂っても吸収されにくく栄養不足になります。すると体はさらに疲れやすくなり、悪循環に陥ります。

ここで重要なのが「セロトニン」です。セロトニンは心の安定や睡眠の質に深く関わり、自律神経のバランスを整える働きを持っています。このセロトニンの材料は、食事から摂る「トリプトファン」というアミノ酸。つまり、アミノ酸はタンパク質の最小単位なので、タンパク質をしっかり摂取することが、セロトニン生成につながり、心身の安定を支えるのです。

タンパク質は肉や魚、卵、大豆製品などに豊富に含まれ、毎日の食事で不足しないよう意識することが、自律神経の安定につながります。

◆1日のタンパク質摂取量の目安は

体重1kgに対して1gと言われ、体重が50㎏なら50g、70㎏なら70gが1日に最低限必要となります。

ちなみに私(ささき)の場合…

卵3個+プロテイン20g

これが毎日の基本で、そこに肉や豆腐や納豆などでタンパク質を摂取しています。

一時期は5個食べていましたがコレステロールは問題ありませんでした。

あと、朝食でタンパク質を摂ると、日中のセロトニン分泌がスムーズになり、気持ちの安定や集中力の維持に役立ちます。

◇セロトニンの働きを助けるビタミンB

もう一つ大切な栄養素をあげるなら『ビタミンB群』です。

その中でも特に必要なのがB6・B12・葉酸(B9)

ビタミンB6は、トリプトファンからセロトニンを合成する際に不可欠で鶏肉やマグロに多く含まれています。ビタミンB12は、神経の働きを保ち、脳の疲労を防ぎます。魚介類や卵に多く含まれています。そして、葉酸(B9)は、神経伝達物質の生成に関わり、心の安定を支えます。緑黄色野菜や豆類に豊富に含まれています。

これらのビタミンB群が不足すると、セロトニンの合成がうまくいかず、気分の落ち込みや集中力の低下につながることがあります。タンパク質とビタミンB群を意識的に摂ることが、自律神経の安定に直結します。

体調不良は、”単なる疲れ”や”気のせい”ではなく、大切な体からのサインです。食生活の見直しや生活リズムの調整、必要に応じた施術を組み合わせることで、少しずつ整えていくことができます。

子育て世代の女性は、心身へ負担をかけている方が多いです。※お客様を拝見させていただいて、そのように感じています。バランスを崩している状態なので、焦らず、やさしく自分をいたわってほしいと思います。

TLBCオフィスでは、栄養と自律神経の両面からサポートしています。

安心してご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。